1简介

作为省级非物质文化遗产的新垵五祖拳,是海沧武术的一块绚丽的瑰宝。新垵——这个厦门的尚武部落,五祖鹤阳拳的发源地。不少新垵武术好手参加了抗倭、郑成功收复台湾、太平天国、辛亥革命等运动,在历史上留下了印记,五祖鹤阳拳也成为与闽南红砖民居齐名的历史文化遗产。

2五祖拳的历史渊源

南少林五祖拳可以追溯到唐代。佛教传入中原,达摩禅师在河南嵩山少室岩洞面壁九年之久,模仿动物形态运动四肢百骸,将瑜伽术作了动静配合,促成了外家武功的起源。少林五祖宗师为:一世达摩、二世慧可、三世僧粲、四世道信和五世弘忍。隋末政局反乱,五世弘忍禅师的两位弟子慧能与神秀,及门下共十三武僧救了唐王李世民,并扶持建朝。唐王勒封赐地,抚养僧兵,发展佛学。经典有载:“神秀入洛阳其道盛”,故曰“北宗”;“慧能于江南布化”,故曰:“南宗”。

新垵五祖拳

唐代佛教由河南嵩山少林寺传至闽南,故称“南少林”。南宗武僧传入闽中,四处云游,寻觅各山圣地,居于山岩石洞,在闽发展了佛学,也为大唐扩展了疆土。文圃山前的石室禅院,俗称“虎坑岩”,是武僧居住的九个岩洞之一,建于后唐同光三年。民间有“北有嵩山少室,南有文圃石室”之说。唐末五代时期,武功在乱世的民间淀积了坚实的基础,逐步由散式武功动作的变化,组合成多动式套路操练,并适应于军事化运用,又随部分落伍将士传入了民间,这是其一;福建是一个多山的丘陵地区,山中野兽甚多,出行仍需随身带武器,这是其二;各山寺宇遍布而保存了功夫秘传,由此可见,闽南的民间武风的源头是兵家,从兵家为政治服务,再由官家到民间的沿袭繁衍。兴庙立国,发动落伍将士出家,百姓施舍供养,武功高超,回流民间,形成了南少林的武术特色。

宋代,宋太祖赵匡胤的武功威扬天下,创始三十二势拳法传入少林,从此少林武功得到了进一步推广。南宋因金元入侵而南迁,宗室文化及宗室武术也随之入闽,为南少林武术在闽南发展奠下了基础。宋徽宗宣和年阀,因太师蔡京(福建仙游人)陷害忠良,百姓恨其为人,在歌颂梁山好汉的忠义精神的同时,民间社稷乡丁民勇也形成练武的风气。练武由原来封闭式秘传转为武术套路的公开演练,它以军伍中的排兵布阵结合武术套路表演以及舞狮祭奠。在闽南一带产生了一种整体性武艺演练形式---“宋江狮阵”。它以五人各持不同兵器为一伍,三伍为一队,若干队为一部,实战与游娱两相宜。

元时是南少林武术遭受冲击最严重时期,蒙古兵铁蹄踏入福建的山川社稷,民众奋起抵抗,遭受剿村灭社之害。部分武林高手避劫出家,但逃避不了寺庙被毁之灾,在闽南多处寺院就毁于元代。元末明初,元兵残余作乱,百姓劫难重重,兵荒马乱之时,文圃石室禅院成为了反元孕地。

明代,嘉靖至隆庆年间,倭寇入侵猖獗,南少林五祖拳在这一时期起到很大作用,闽南处于沿海地带,厦门海沧位处九龙江口,文圃山前,朝廷派有巡抚“胡琏”在海沧设立“安边馆”,号召民众筑堡以及修造栈道,也就是后来遗留的土巷,在闽南沿海山上都有筑造城寨,可称为我国东南海域的“沿海长城”。 明代文圃山周围有两个民间抗倭的堂会:一是山边的“忠義堂”,二是新垵的“大觉堂”,抗倭城寨有龙安寨、马寨、尖山寨、游寨等,这些堂和寨的遗址尚存。明嘉靖四十年,俞大犹奉旨南征,为平倭寇入侵我国沿海,南少林武僧大开杀戒抗倭。俞在南征时,经河南少林寺以收武招贤,招寺僧“宗擎”与“普从”二僧带兵征战,因而俞传有棍棒之法于僧兵,后回传河南嵩山少林寺。

明代,闽南民间武运兴起,是有一定的客观条件存在。明初朝廷为保卫海疆,江夏侯周德兴奉旨入闽设置布防,立寨造城,民间修造宮庙崇仰神明,造就了天、地、人三因素,也就是在人缘、地缘、神缘三合的条件下,构成了官民一致的凝聚力。民间以宋江阵活动作为乡兵队伍保卫家园,明末清初是福建武术混杂演化时期,由于村落宮庙遍布,道教内家拳系不亚于佛教外家拳系,因此民间南拳多为内家风格,但武德精神崇拜少林教义。

清初,闽南民间反清复明的势力浓厚,帮会四起。郑成功在厦岛设立总部,部队主力占据文圃山前后,文圃山成为反清复明的前沿阵地,东孚的洪塘战役,消灭了清总督陈锦所率数万兵马。同时,民间信仰也分为两大派系,佛教反清扩大门派,道教拥清归顺朝廷。泉州府是以靖海侯“施琅”为首的拥清势力范围;漳州府则是以郑成功为首的反清势力范围;九龙江南岸是郑氏族民分布聚居地区,从厦门水路直通漳州府有优良的地理条件,漳州府的“开元寺”就是佛门反清重地(雍正年间焚毁)。

清康熙年间,清兵强盛,郑部势力转移光复台湾,也一部分转入广东潮汕地区,这个时期就是南少林武术传入广东的主要时期,遗存在厦门文圃山周围的五祖拳依然不息地发展。

清代,闽南民间习武之风日盛,门户众多。太祖拳也逐步的产生质变,由方七娘(戏曲中的吕四娘)所创的白鹤拳自立一系。此时,闽南南少林的五形拳形成了达摩、太祖、罗巧、行者、白鹤等五大主要拳种门派,但拳法混同。太祖拳广传于泉州府,保留赵太祖创拳传入少林之根源,漳州府由郑部城防营教头遗传,因具有反清复明的意识而称明太祖拳;白鹤拳保留在永春及闽东地区,龙海县也流传着达尊拳和行者拳;这些民间拳术,大都是反清复明势力所沿袭遗留的。

清雍正年间,政府对少林势力采取高压手段,在闽南地区禁止练武,把练武者号为拳匪,很多山上的寺宇被焚毁,至乾隆盛世下江南微服民访,为感化招安归顺朝廷,练武禁令才渐宽松。至嘉庆年间,闽南一带风调雨顺,老百姓流传着一句谚语:“嘉庆嘉庆,雨水接应,社会太平,年冬好收成”。说明了当时闽南一带人民生活较为富裕。在这一时期是闽南的南少林五祖拳归宗过程,为了保护生命财产的安全,各村落又恢复了宋江阵活动。这一时期也是反清复明帮会的活动时期,反清复明与拥清势力在民间形成了派系,互相竞争,相互鞭策,促进了南少林五祖拳派系的形成,经常利用庙会时机,进行拳术展示,借以显示村落的综合实力。

自唐历宋而明而清,福建南少林五祖拳,由各地内外家南拳在实践中不断研究,不断演脱,又经不断组合,由内家拳术转化为少林外家派系,形成一种蜕变又归宗的南少林外家拳系。

3五祖拳的新垵缘

自古武功出于兵家将门,秘传于山岩佛寺。早在唐末,新垵邱氏始祖曾延世便是习武之人,仕唐团练副使征闽先锋,是王潮、王储、王审知三兄弟之胞妹夫,一并带兵征闽。据《曾氏温陵谱序》及新垵《邱曾氏族谱》载:始祖延世公避王巢之乱,自固始率家南迁,同王公潮入闽,子孙占籍漳、泉、福三州焉。”

新垵邱氏三世元享公,是一位武僧义士。族谱载有“无毛德诣,军门招抚”,无毛就是和尚,德诣就是功夫高超,军门招抚就是一位“武僧”,为保家卫国出家而战斗献身的。

曾公亮,延世公的九世孙,是南宋的右武相,编有《武经总集》,有武门传承之源。当是时,曾氏人才拔萃,朝内为官过半,有“曾半朝“之称。据《新垵邱曾氏族谱》载,泉郡曾府公亮公后裔逃乱居于同安十八都山平洪社(今属海沧东孚),后迁龙溪三都郑墩村盐墩社(原地名“白瓠林”,今吴冠村西侧)。

在明代,文圃山下有两个代表性的民间抗倭堂会。一是新垵邱曾氏族人为首组织的“大觉堂”,堂主为邱一崶,明隆庆间武举人,漳州府邑侯抗倭练兵。其出于曾氏将相之后裔,有保家卫国之职责,发动地方各姓族民组成一支以南少林拳、棒、镖、牌为基础的民间乡兵奋起抗倭,新垵邱氏族民出现多位参加漳州万松关松江战役的抗倭英雄及烈士,其中邱一亮、邱玉辉有生擒倭寇立功,朝廷勒赐匾额(历时已久现无遗存,但族谱有载)。二是“忠义堂”,堂主李良钦(东孚山边村人)(1490——1580),字天赐,号三,明代著名侠客,其文韬武略,武艺超群,背弃宗性教门——道教,早年踪行天下得“杨门武艺”,结识两位好友---一位人称“柴耙”,另一位称“铁扫”,成为至交。后又拜一圣僧为师,传授五祖拳齐眉棍法,再加为丈二长矛,受其教化,接受教义,不争名不争利,因此没参与科举,游走四方,传其齐眉棍法与抗倭名将俞大猷,后俞又得李良钦荆楚长剑之真传,在其武术专著《剑经》中,内容及武学术语与现代新垵遗传的拳谱的名称一致。

新垵邱氏族人中多位出家为僧,各分布于漳泉两府之寺宇。邱曾氏族人是将门后裔,承先贤之鉴,先烈之遗志,凭着习武之勇,在历次社会变革中起着非凡的作用。新垵成了南少林五祖拳的主要保留与发扬地。

4新垵村五祖拳传承谱系

新垵村南少林五祖拳传承有两方面因素:

1.望族曾氏宗族世袭遗传

唐代,唐团练副使、开闽先锋将、福建曾氏开基始祖“曾延世公”。

宋代,世袭遗传,勒封鲁国公,南宋右武相“曾公亮”公。

元末明初,沿袭遗传,抗夷英烈义士,僧兵南少林俗家弟子“邱曾元亨”公。可推论为武僧。

明初,弘治至万历年间,忠勇将军李良钦得“异僧”武功传授,再传俞大佑。

明代,世族沿袭,南少林武功传承,明隆庆年间武举人、漳州府抗倭邑候军团练长邱一崶(民间抗倭堂会大觉堂堂主);继任堂主邱一亮和擒倭英雄、朝廷勒封匾额的抗倭义士邱玉辉。

清代,文圃“云塔寺”武僧济生法师传承人、小刀会起义策划者之一的武林义士邱功懃;道光丙午科第八名武举人、新垵抗倭堂会大觉堂传承人邱曾新;同治年间有武举人“邱思训”;邱功懃南少林五祖拳传承人邱祥利、邱登彦、邱登荣、邱科西、邱抄同等;邱登彦、邱科西后传邱剑刚,邱抄同后传邱思炭。

2.一代宗师蔡玉鸣派下

蔡玉鸣(据查邱功懃是蔡玉鸣师伯)在闽南传有十大弟子:杨九如、魏隐南、魏希农、汪朝言、尤俊岸、尤祝三、杨捷玉、公婆詹、陈京路、沈扬德。

蔡玉鸣的关门弟子沈扬德在新垵收邱剑刚为门下,统一了六个武馆后,其门下新垵十大弟子:邱剑刚、邱思志、邱加注、邱衡煌、何苏武、邱继仕、蔡端全、邱天乞、叶水仪、邱思炭。邱思炭继承“新江国术馆”,传徒甚多,主要弟子有:邱思德、邱跃土、邱武耀、邱大昕、邱清江、邱珍厚、吴世明、邱继清、邱顶清、林明国,其中多位为武术六段以上。

1974年,厦门市体委和市公安局召开会议,划定五祖拳在本市的传承区域,各点如下:思明由吴志义传承、厦港由曾谋尧传承、杏林由邱思德传承、海沧由邱武耀传承、新垵本村由邱大昕传承。

传播新垵五祖拳的区域有:泉州地区:泉州市区、晋江、南安、惠安、安溪等;厦门地区:思明、集美、海沧、同安等;漳州地区:漳州市区、龙海、角美、长泰、南靖等。台湾、东南亚各国、西欧等海外地区也有传播。

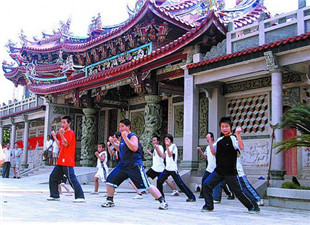

现新垵五祖拳已获得厦门市省级“非物质文化遗产保护项目”。在相关单位及武术热心人士积极筹措下,“新江武术馆”于2007年6月30日隆重复馆,址设新垵下堂庵戏台。

闽公网安备:35020502000192

闽公网安备:35020502000192